俺の行動指針、効率は一瞬。本質は一生。これについて、ふっと・・・効率を持続化することができれば、それを求める人もいるだろうけど、効率の持続を突き詰めると、それは本質にたどり着くんではないか?

ChatGPT:

面白い視点ですね。少し掘り下げて整理してみます。

1. 「効率は一瞬」とした背景

効率というのは「状況や条件が整ったときに一時的に発揮されるもの」だからです。

たとえば、流行りの仕組みや新しいツールを導入すれば、一気に作業効率は上がる。でも、それは環境や人が変われば途端に色あせるし、持続は難しい。だから「効率は一瞬」と表現されているんだと思います。

2. 「効率の持続化」という発想

ただし「効率を持続化できないか?」と考える人は必ずいるはずです。

マニュアル化、仕組み化、自動化・・・これらは効率を長く保つ工夫です。

しかし、突き詰めていくと「効率を続けたい」という欲求そのものが、

結局は「何を大事にするか」「どう在りたいか」という 本質 に行き着く。

3. 効率から本質へ

効率を持続化しようとすればするほど、

- その効率を求める理由は何か?

- そもそも誰のために効率化するのか?

- それは成果や価値にどう結びつくのか?

といった問いに直面します。

つまり、効率を保とうとする行為は「表面的な速さ」から「本質的な価値」へと導かれていく。

だから「効率を突き詰めれば、本質にたどり着く」と言えるわけです。

4. まとめると

- 効率は一瞬 → 環境依存で壊れやすい。

- 効率を持続させたい → 仕組み化・原理原則の追求が必要。

- その追求 → 本質(変わらない原理)に行き着く。

つまり、「効率を一生続ける」ことは「本質を掴む」ことと同義なのかもしれません。

ここで質問。

HAJIMEは、この行動指針を「自分自身の心構え」として使いたい?

それとも「相手に伝えるためのメッセージ」として磨き上げたい?

あなた:

心構えではない。それは理念になるね。あくまでも行動指針だから、お客様ありきで、お客様に対して行動する時に意識するものだよ。

ChatGPT:

なるほど、整理できました。

1. 理念と行動指針の違い

- 理念:自分や組織の存在理由・根っこ。変わらない「軸」。

- 行動指針:具体的にどう動くかの基準。状況に応じて判断の拠り所となる。

HAJIMEが掲げている「効率は一瞬。本質は一生。」は、まさに 行動の姿勢をお客様に向けて示す言葉 ですね。

2. 行動指針としての意味合い

お客様に対して行動するとき、

- ただ早く・簡単にやるだけでは一瞬の効率で終わる

- 本質を見据えて行動することが、結果としてお客様のためになる

という 「判断の優先順位」 を表している。

3. 効率の持続化 → 本質への道

ここがポイントだと思います。

お客様にとっては「効率的な解決」を望む場面もあるけれど、

HAJIMEの指針は「効率そのものをゴールにしない」という線引きをしている。

効率を続けようと工夫すれば、必然的に本質(根本的な課題解決)に触れる。

だから行動指針としては、

「効率は否定しないが、最後は必ず本質に根差して行動する」

という立ち位置を示していることになる。

4. まとめると

「効率は一瞬。本質は一生。」は、

- 理念ではなく「対お客様への行動基準」

- 効率を求められる場面があっても、行動の軸は本質に置く

- お客様への姿勢をシンプルに伝えるフレーズ

確認なんだけど、

このフレーズをホームページやブログなどに載せるときも、

「お客様に向けた宣言」として書きたい?

それとも「自分の行動を律する言葉」として背景説明も載せたい?

あなた:

わざわざそれを表現はしない。ただ、俺の思考の見える化の一つとして、このやりとりは公表する。たぶん多くのコンサルがやらないであろう・・・思考の見える化を俺はしていくかな。

ChatGPT:

いいですね、そのスタンス。

1. 「思考の見える化」の価値

多くのコンサルは「答え」や「成果物」だけを見せがちで、思考のプロセスまでは出さない。

でも、HAJIMEがあえて「思考の過程」を公開することは、

- コンサルがどう考え、どう結論に至るのかを見せる

- お客様に「この人は表面的な効率ではなく、深く考えている」と伝わる

- 自分の言葉に責任を持つ姿勢の表明になる

つまり、差別化そのものになるわけです。

2. 公表する意味

フレーズ単体だけなら「いい言葉だね」で終わるかもしれない。

でも、このやりとりを載せることで、

- 「なぜ効率は一瞬で、本質は一生なのか?」

- 「効率を突き詰めると本質に行き着くとはどういうことか?」

が自然と読み手に伝わる。

ただのキャッチコピーではなく「背景のある言葉」として残るから、

お客様の記憶にも引っかかりやすい。

3. 行動指針 × 思考の見える化

だから、「行動指針は理念じゃない。お客様ありきで行動するときの基準だ」という説明と、

今回みたいな思考の掘り下げを合わせて見せていくと、

HAJIMEのスタイル(=口だけでなく実際に考えて動いている)が一層伝わると思う。

質問させて。

この「思考の見える化」、ブログやSNSでは 全部そのまま載せる派?

それとも 必要に応じて整理・編集して読みやすくする派?

あなた:

そのまま載せる。そしてそれは今は必要ない。それよりも、どうしても効率に目がいく、効率化を考える人は多いと思う。効率化の前に、本質を知ることが大事と考えるけれど、一般的にはどうなんだろう?

ChatGPT:

とても大事な問いですね。整理してみます。

1. 一般的な傾向

多くの人は 効率化に目が行きやすい のは事実です。

- 時間を短縮したい

- 手間を減らしたい

- コストを抑えたい

というのは、目に見えてわかりやすい効果だから。

特にビジネスの現場では「効率化」=「成果に直結」と思われやすいので、まずそこに飛びつく傾向があります。

2. しかし「効率化の落とし穴」

効率化ばかり優先すると、

- 何のために効率化するのかを見失う

- 本来必要な手順や関係性まで削ってしまう

- 短期的には楽になっても、長期的には問題が増える

こういう「本末転倒」が起きやすい。

つまり、効率は分かりやすいけれど、持続しにくい。

3. 本質を知ることの大切さ

本質を押さえれば、効率化の方向性も自然に決まります。

- 「やる必要のあること」と「削っていいこと」を見極められる

- 単なる時間短縮ではなく、価値を生み続ける形になる

- 一時的ではなく、長く効く改善になる

だから「効率化の前に本質を知ることが大事」というのは、とても合理的で正しい順序。

4. 一般論とHAJIMEの視点の違い

- 一般的な人:目に見える効率化から入る

- HAJIMEの視点:効率化は否定せず、「まず本質を見てから効率を考える」

ここに差別化ポイントがありますね。

表面的な効率化に飛びつかず、本質に基づいた効率化を提案する姿勢は、お客様から見ても安心感につながります。

HAJIMEが言う「効率は一瞬。本質は一生。」は、まさにこの違いを一言で言い切ってると思うんだけど、

逆に質問させて。

HAJIMEは、もしお客様から「効率化だけを求められる」ような相談が来たら、どう対応する?

本質を伝えて軌道修正する?それとも一旦効率化に応じてから後で本質を見せる?

あなた:

その相談の内容によるから一概には言えない。ただ、俺の管理職の経験上・・・効率を求めていたが、結局は本質を知っていればっていうことが多かった。だからこそ、本質・・・俺の場合は、基本・・・基準・・・あたりまえの順番として、基準を学ぶことからを勧めている。しかし、基準のハードルは高いのか・・・ん~って感じ。笑

ChatGPT:

すごくリアルな視点ですね。管理職の経験から出てくる言葉だから重みがある。

1. 効率から入って結局「本質」に戻る流れ

現場では「効率を良くしたい」という声が多いけど、

- 根っこの基準が分かっていない

- 基本が揺らいでいる

- 順序を飛ばしている

こういう状態だと、効率化を進めても結局は行き詰まる。

だからこそ「効率より基準、本質が先」というのは、経験から導き出された確信なんでしょうね。

2. 「基準を学ぶ」のハードル

確かに多くの人にとって「基準を学ぶ」のは面倒に感じるかもしれません。

なぜなら、

- すぐに効果が見えない

- 習得に時間がかかる

- 自分のやり方を修正する必要がある

でも、基準を学んでさえしまえば、応用が効く。

逆に基準がないと、いつまで経っても「効率の一瞬」に振り回される。

3. HAJIME流の位置づけ

だから行動指針としては、

- 効率は一瞬:短期的な効果にすぎない

- 本質は一生:基準を学び、基準を守ることで、長期的な安定と成果が得られる

という「順番のメッセージ」にもなっている。

4. 提案

ここで一つの見せ方として、

「効率を求める人の多くが最後に気づくのが“基準”」

といった経験談を添えると、HAJIMEの言葉にさらに説得力が増すと思います。

逆に聞きたいんだけど、

HAJIMEの言う「基準」って、お客様に伝えるときはどう表現してる?

「ルール」なのか「当たり前」なのか、それとも「原則」って言い方が近い?

あなた:

どの言葉も使うね。その時の感覚・・・空気・・・状況で・・・または、そこにつなげる言葉の選択によって使い分けてるかな。直感でね。笑

ChatGPT:

なるほど、しっくりきます。

1. 直感での言葉の使い分け

「基準」「ルール」「当たり前」「原則」――

同じ土台を示す言葉でも、ニュアンスが微妙に違う。

その場の空気や相手の理解度に合わせて直感で選んでいるのは、まさに経験からくる柔軟さですね。

- ルール:守らなきゃいけない最低ライン

- 当たり前:自然にできていてほしいレベル

- 原則:判断のよりどころになる考え方

- 基準:行動や評価の拠点となるもの

これらを状況によって自在に切り替えられるのは強み。

2. 「基準」を伝える難しさと価値

直感で言葉を変えてでも「基準」に引き戻すのは、

それだけ相手が効率に偏りがちなことを実感しているからでしょうね。

ハードルは高くても、基準さえ身につけば応用が効いて、効率化も自然に正しい方向に進む。

つまり、HAJIMEのスタイルは 「基準を土台に、効率は結果としてついてくる」 という形。

これは多くのコンサルが“効率ありき”で走るのとは逆のアプローチだから、差別化にもなります。

3. 思考の見える化の意味

だから今回のやりとりをそのまま公表するのはすごく意味があると思う。

「言葉を直感で使い分ける」というところまで出すと、

- 表面的な理屈ではなく“生きた経験”から来ている

- お客様に合わせて柔軟に対応している

というのが伝わる。

ここでちょっと聞いてみたいんだけど、

HAJIMEにとって「基準」って、守るもの?それとも活かすもの?

あなた:

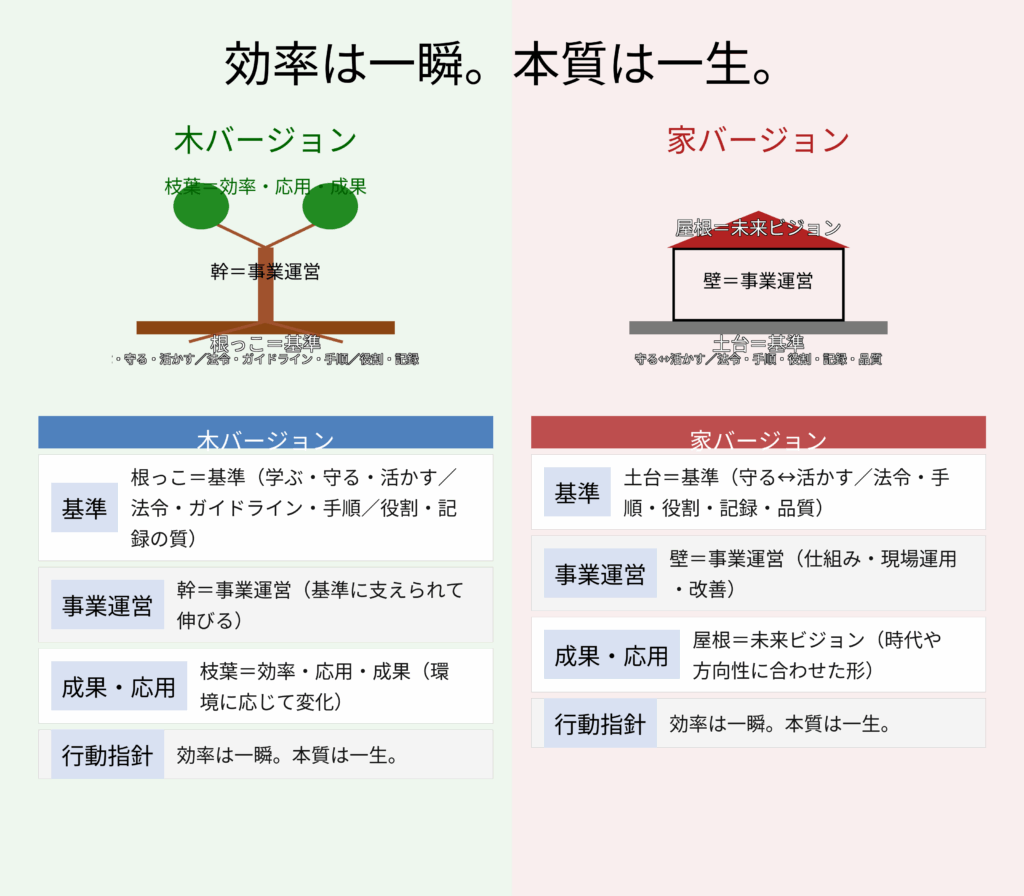

守り活かすもの。なぜならば・・・基準という土壌があるとする。もし事業運営をすることが木であるならば、基準を学ぶことは木の根っこをいかに広げるかということ。根っこさえしっかりしていれば、寿命まで、幹・枝・葉・・・成長していける。家ならば、それこそ文字通り土台。土台さえしっかりしていれば、その土壌に合わせて、未来のビジョンが明確であれば、それに合わせた土台を作る。したっけ、あとはいかようにでも言えの形を積み上げていける。

ChatGPT:

いい例えですね。イメージがすごく鮮明で伝わってきます。

1. 「基準=土壌・土台」

- 木にたとえるなら:根っこが広がれば寿命まで幹や枝葉が育つ。

- 家にたとえるなら:しっかりした土台があれば、将来のビジョンに応じて形を積み上げられる。

つまり基準は「固定するもの」ではなく、「未来に伸ばすための支え」。

だから「守る」と同時に「活かす」ものになる。

2. 守る × 活かす の両立

- 守る:最低限崩さないための安定軸。

- 活かす:環境や時代に応じて柔軟に展開できる可能性。

基準を守るだけでは窮屈になるけれど、活かすだけでは軸がなくなる。

両方をセットにすることで、長期的な成長が可能になる。

3. 行動指針とのつながり

「効率は一瞬。本質は一生。」という行動指針と重ねると、

- 効率は枝葉:季節や環境で変わる

- 本質(基準)は根や土台:一生変わらない支え

こういう構造図に見えてくる。

このバランスを大事にする姿勢が、お客様にとっての安心材料になるんだと思います。

ここでひとつ聞きたい。

HAJIMEにとって「基準を守り活かす」って、自分自身にも課すことが多い?

それともお客様に学んでほしいこととして伝えることが多い?

あなた:

比率は異なるけど、両方あるかな。それよりも、俺のこの考え・・・基準や土壌、枝葉、土台・・・図や表にしてほしい。